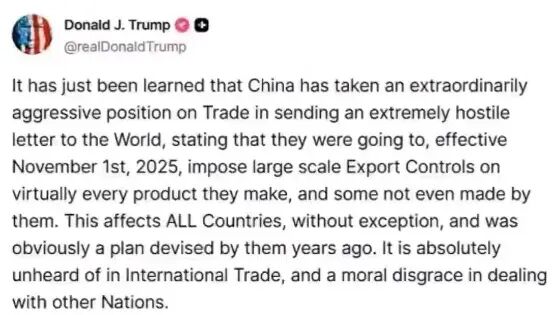

美國當地時間2025年10月10日,總統特朗普在社交媒體Truth Social上再次威脅:從11月1日起,對中國產品征收100%關稅;并對所有關鍵軟件實施出口管制。

此舉被外界解讀為對中國此前發布稀土出口管制決定的報復,直接導致中美經貿摩擦再度升級,為全球產業鏈供應鏈增添新的不確定性。

據悉,在美方釋放上述政策信號數小時前,特朗普已率先拋出提高對華商品關稅的威脅,其理由是宣稱中國“將從11月1日起對幾乎所有自身生產及部分非中國制造產品實施大規模出口管制”。

但事實是,中國實施相關稀土出口管制措施,完全基于自身發展需求與資源合理利用考量,屬于正當且必要的舉措,符合國際通行規則。

從政策邏輯與實際影響來看,特朗普此次提出的激進關稅政策存在多重矛盾。業內分析指出,當前對華關稅水平已處于50%-70%區間,繼續提升至100%已無實際經濟意義——過高稅負要么直接轉嫁給美國消費者與本土企業,進一步推高國內通脹壓力;要么迫使供應鏈向第三國迂回,大幅增加企業貿易成本。

而關鍵軟件出口管制的實施,不僅會切斷全球科技產業的正常技術流動,更將反噬美國軟件企業的國際市場份額,損害其自身產業利益。

歷史經驗表明,特朗普政府試圖通過“關稅恐嚇+技術封鎖”的貿易戰套路施壓中國,實則是單邊主義與貿易保護主義的典型表現,既違背國際貿易規則,也難以對中國形成有效制約。消息發布后,美國股市隨即出現劇烈震蕩,這正是市場對該政策投下不信任票的直接反應,凸顯出市場對貿易摩擦升級的擔憂。

目前,距離11月1日擬實施日期仍有一段時間,特朗普的表態能否正式落地、具體政策細節如何設定,均存在不確定性。

但無論局勢如何發展,此次事件再次證明:貿易保護主義是短視之舉,只會加劇全球經濟分裂;唯有堅持多邊合作與公平貿易,才是推動全球經濟共贏發展的正確路徑。若美方執意推進相關政策,最終或將自食惡果,陷入“搬起石頭砸自己腳”的尷尬境地。